記事公開日

最終更新日

吸湿式(吸着式)圧縮空気除湿装置(エアドライヤー)の仕組み

公開:2020.02

更新:2021.02 目次および記事を追加

はじめに

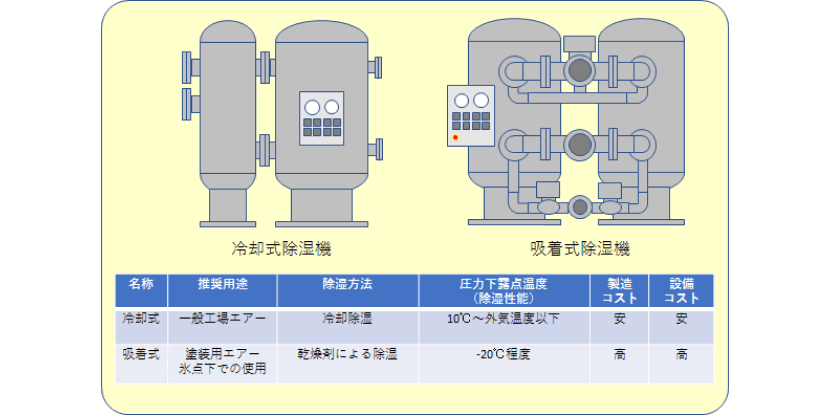

圧縮空気中の水分を吸湿剤(吸着剤)で吸着し、除湿を行う除湿機が吸湿式(吸着式)ドライヤーです。

吸着式ドライヤーとも呼ばれおり、吸湿剤の再生にヒーターを使用しないものを特にヒートレスドライヤーと呼びます。

吸湿剤の再生方式により、様々な形態が存在します。

この記事では除湿の仕組みと再生方式について解説しています。

当社では様々な再生方式に対応する吸着式ドライヤーを取り揃えています。

ハイグロマスター総合カタログ

会社概要およびすべての製品がご覧になれます。

吸湿式(吸着式)エアードライヤーの仕組みと特徴

吸着式エアドライヤーに使用される吸湿剤には周囲空気の水蒸気濃度と常に平衡状態となろうとする性質があります。

つまり、吸湿剤より周囲の空気が高湿度であれば水蒸気を吸収(乾燥)し、吸湿剤より周囲の空気が低湿度であれば水蒸気を放出(湿潤)します。

この性質を利用して吸着式ドライヤーは高湿度の圧縮空気中の水分を吸湿剤で吸着し、除湿を行います。

お菓子などの梱包で用いられる乾燥材で除湿することと同じ原理を利用しています。

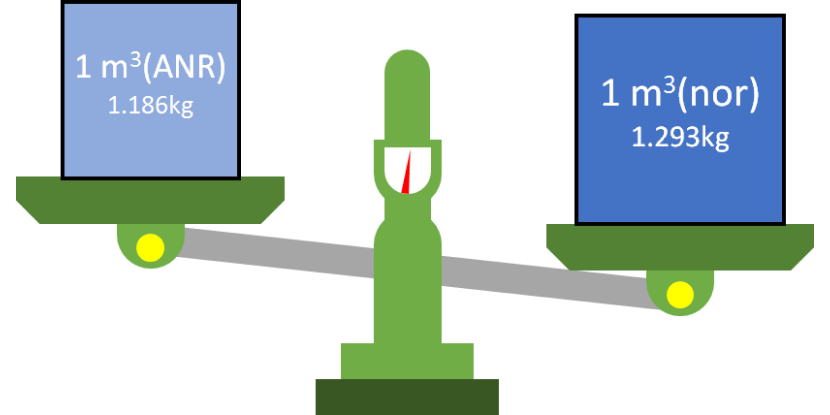

吸湿剤が乾燥していれば非常に低い水分量でも吸着することができるため、冷凍式ドライヤーよりも少ない水分(低露点)の空気を作り出すことができます。

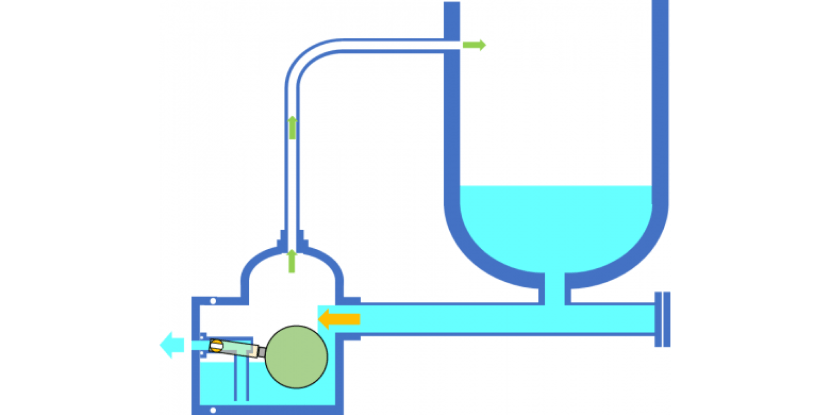

除湿空気の流れ

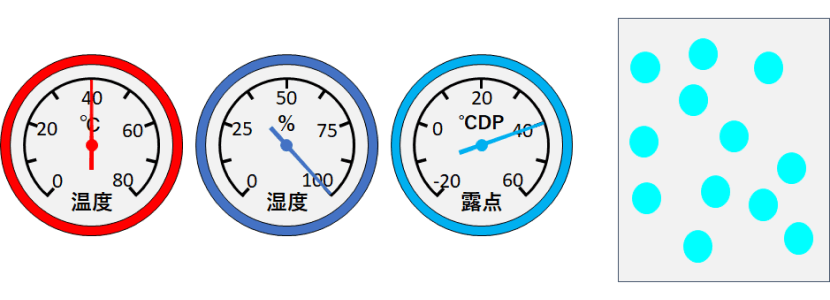

1. エアードライヤーに40℃、湿度100%の空気が流入します。

2. 吸湿剤で水分を吸着、除湿し、送気されます。

一般的なドライヤーでは圧力下露点温度-5℃~-70℃まで除湿されます。

吸着熱により温度が上昇することもあります。

吸着式ドライヤーでは圧力下露点温度の測定が難しいことや、大気圧下露点での管理が容易なこともあり、大気圧下露点温度を計測することが一般的です。

一般的によく使用される空気圧力0.7MPaで圧力下露点温度-5℃の空気を大気圧下露点温度に換算すると-30℃程度となります。

関連するリンク

- 各種計算|大気圧下露点から圧力下露点への換算

https://www.hygro.co.jp/technicalinformation/calc.html - 各種計算|圧力下露点から大気圧下露点への換算

https://www.hygro.co.jp/technicalinformation/calc.html

こうして圧縮空気の除湿を行うことができますが、吸湿剤はある程度使用すると吸湿剤内部が水分で飽和し、吸着できなくなります。

次に、吸湿剤の再生について解説します。

吸湿剤の再生

吸着式エアドライヤーに使用される吸湿剤には周囲空気の水蒸気濃度と常に平衡状態となろうとする性質があるので、平衡状態になるとそれ以上水分を吸着しなくなります。

吸着できなくなると装置出口の水分量(露点温度)が上昇します。

このときの水分量を「破過点」と呼びます。

破過点に達した吸湿剤は水蒸気を放出する(水分を脱着する)ことで再度水分を吸着することができます。

この水分を脱着する工程のことを「再生工程」と呼びます。

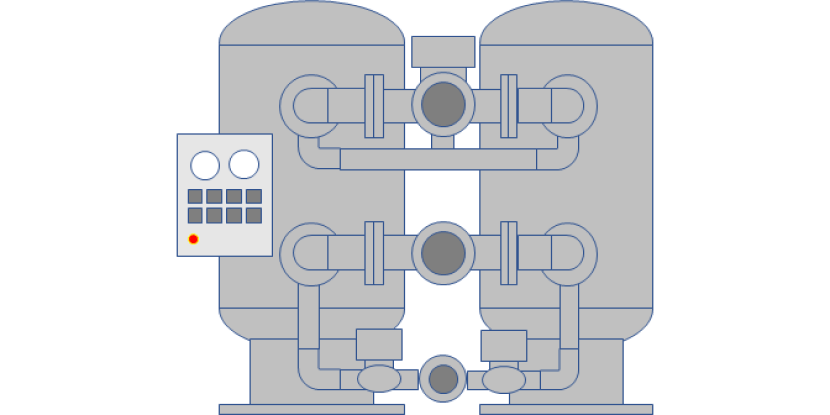

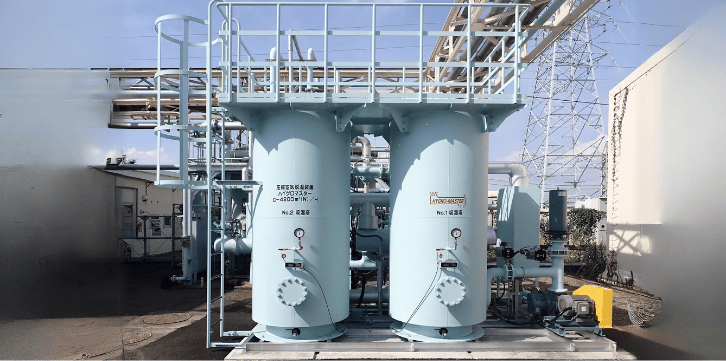

圧縮空気の除湿を行う吸着式ドライヤーでは圧縮空気の通気および除湿する通気塔と吸湿剤が吸収した水分を脱着する再生塔の最低2つの塔を備えたドライヤーが一般的です。また、吸湿剤をドーナツ型にして回転させ、連続して除湿と再生を繰り返すハニカムローター式のドライヤーも存在します。

吸湿剤の再生の分類

吸着式エアドライヤーに使用される吸湿剤には周囲空気の水蒸気濃度と常に平衡状態となろうとする性質があるので、平衡状態になるとそれ以上水分を吸着しなくなりますすが、逆に周囲空気の湿度が低いと吸湿剤中の水分を放出します。

周囲空気の湿度を低くする方法として、

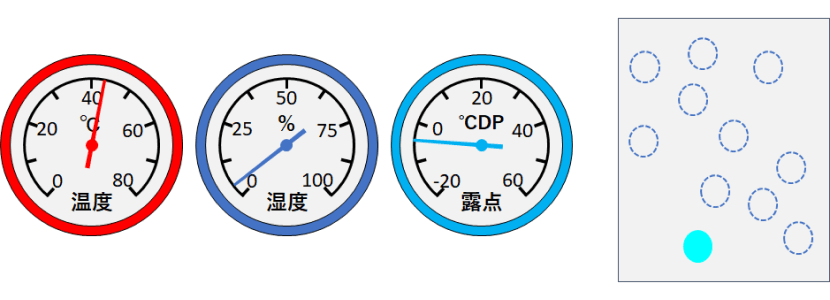

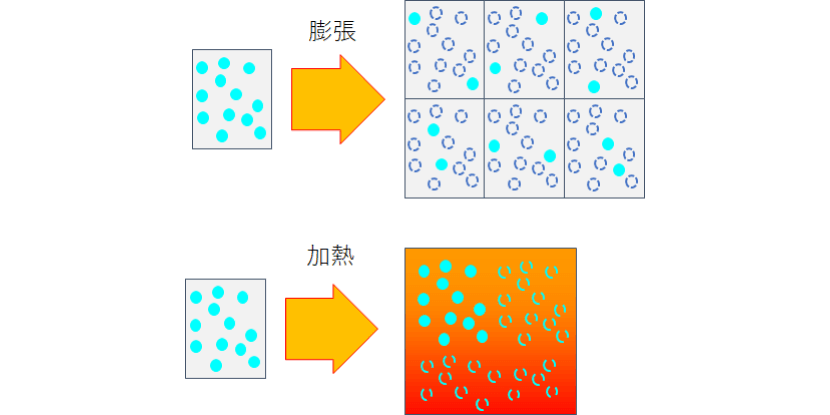

- 圧縮空気を膨張させて相対湿度を下げる方法

- 空気を加熱して相対湿度を下げる方法

の二種類があります。

膨張させる方式は非加熱式といわれ、圧縮空気を膨張させて湿度を低下させます。

例えば0.6MPaAの圧縮空気を大気圧まで膨張させると体積は6倍になりますので、単位体積当たりの水分量は1/6と非常に低く乾燥した空気となります。

この乾燥した空気を利用して吸湿剤を乾燥させるのが非加熱式、ヒートレスドライヤーとなります。

加熱する方式は加熱式といわれ、ヒーターや蒸気などで空気を温めて相対湿度を低下させます。

例えば20℃65%の空気を150℃まで加熱すると湿度0.3%と空気に含まれる水分量は変わらないものの、湿度は低くなります。

この乾燥した空気を利用して吸湿剤を乾燥させるのが加熱式、サーマルスイングドライヤーとなります。

次に各方式の特徴について解説します。

非加熱式の特徴

非加熱式は上記で説明しましたようにヒートレスドライヤーとも呼ばれ、加熱源を必要としません。

再生には通気塔で除湿された空気を使用します。

再生塔と通気塔、流路切替弁で構成され、非常にコンパクトでコストも抑えることができます。

また、吸着した水分は大気に放出するため、ドレンの処理が必要ありません。

再生と通気の切替は5分~15分程度のサイクルで行われるため、流路切替弁の作動回数は多くなります。

非加熱型は圧力(プレッシャー)を切替(スイング)ながら除湿を行うので、プレッシャースイング型とも呼ばれます。

非加熱式のデメリットは再生に除湿した空気を使用する関係上、どうしてもエアーのロス(エアーブロー)が大きくなってしまうことです。超低露点が必要な場合、再生に使用するブロー量も多くなりますので、省エネルギーの達成は困難となります。非加熱式は比較的小型の機器や半導体製造装置といった特殊で超低露点が必要な機器で使用されています。

また、非常にコンパクトで部品点数を抑えられるため、トラックのブレーキ用エアーの除湿にも用いられます。

関連する製品

加熱式の特徴

加熱式はヒーターやボイラーなどで温められた空気を使用して再生を行います。 再生塔と通気塔、流路切替弁、再生経路構成用弁、ヒーターで構成され、必要に応じてブロワーが使用されます。非加熱式と比べると再生経路構成用弁、ヒーターとブロワが増えますので、スペースもコストも上昇します。

加熱式の再生用空気源として圧縮空気を分流して使用することもありますが、非加熱式と比較してブロー量が少なくて済みます。

非加熱式と比較してブロー量が少なく済むとは言え大型の吸着式では大量のブローが必要となるので、ブロワーを使用したほうが経済的です。

ブロワーとエアブローではブロワーの方が数分の一のランニングコストで再生を行うことができます。

ブロワーの要否はイニシャルコスト(ブロワーの増加コスト)とランニングコスト(エアブローの増加)のバランスを見ながら決定されます。

こちらも吸着した水分は大気に放出するため、ドレン処理は必要ありませんが、高温空気への対策が必要となります。

再生と通気の切替は2時間~48時間と非加熱式と比べて長いサイクルで運転され、ヒートレス型よりは再生に必要なエネルギーは少なくなります。

加熱型はヒーターで温度(サーマル)を切替(スイング)ながら除湿を行うので、サーマルスイング型とも呼ばれます。

加熱式のデメリットは加熱源に別途エネルギーが必要となることです。

加熱源には一般的にヒーターや蒸気が使用されます。

非加熱式は圧縮空気をエネルギー源とするため、別途大きなエネルギーは必要ありません。

しかしながら圧縮空気設備としてみるとトータルエネルギーでは加熱式の方が優れているといえます。

特にコンプレッサー換算で150kWクラス以上の大量の空気を除湿する大型の機器では顕著となります。

特殊な例としてコンプレッサーで圧縮空気を製造するときに発生する高温の空気を加熱源として使用する排熱利用式のものもあります。

使用できるコンプレッサーが限られてしまうものの、加熱源を必要とせずブローもない排熱利用式は非常に省エネルギーに優れているといえます。

加熱式は大型の機器や大量の低露点エアーが必要な塗装工程で使用されています。

関連する製品

おわりに

この記事では吸着式ドライヤーの仕組みと再生の方式の違いについて紹介しました。

吸着式は冷却式よりも乾燥した空気を供給することができますが、多くのエネルギーが必要となります。

適切なドライヤーを選定することで省エネルギーにつなげましょう。

ハイグロマスター株式会社ではお客様の仕様や使用状況に合わせたエアドライヤーをご提案しております。

「どれを選んでいいのかわからない」

「この機種にはどんなメリット、デメリットがあるの?」

などわからないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

ハイグロマスター総合カタログ

会社概要およびすべての製品がご覧になれます。

関連するリンク

- コラム「圧縮空気除湿装置(エアドライヤー)とは」

https://www.hygro.co.jp/media/faqs/20181023-13 - コラム「「圧力下露点温度」と「大気圧下露点温度」の違い」

https://www.hygro.co.jp/media/faqs/20170602-2 - コラム「冷却式(冷凍式)圧縮空気除湿装置(エアドライヤー)の仕組みと構成要素」

https://www.hygro.co.jp/media/faqs/20170621-5